Sommaire de cet article

Plantation mixte : comment marier légumes, aromatiques et fleurs

La plantation mixte, aussi connue sous le nom de culture associée ou compagnonnage, représente une approche écologique du jardinage qui maximise l’espace disponible tout en favorisant la biodiversité.

Cette méthode ancestrale, remise au goût du jour par les adeptes de la permaculture, consiste à cultiver simultanément différentes espèces végétales – légumes, plantes aromatiques et fleurs – dans un même espace.

Au-delà de l’aspect esthétique indéniable, cette pratique offre de nombreux avantages agronomiques, notamment une meilleure résistance aux ravageurs et une optimisation naturelle des ressources du sol.

Les principes fondamentaux de la plantation mixte

La plantation mixte repose sur l’observation des interactions naturelles entre les plantes.

Certaines espèces s’entraident mutuellement, tandis que d’autres peuvent exercer des effets néfastes les unes sur les autres. Ce concept, connu sous le nom d’allélopathie, désigne l’ensemble des interactions biochimiques entre les végétaux.

En France, cette pratique s’inscrit dans une longue tradition jardinière, notamment dans les potagers monastiques du Moyen Âge où les moines cultivaient déjà des jardins associant plantes médicinales, légumes et fleurs.

Le jardinier moderne redécouvre aujourd’hui ces savoirs empiriques, confirmés par la science moderne.

Les avantages agronomiques

- Optimisation de l’espace cultivable

- Protection naturelle contre les ravageurs

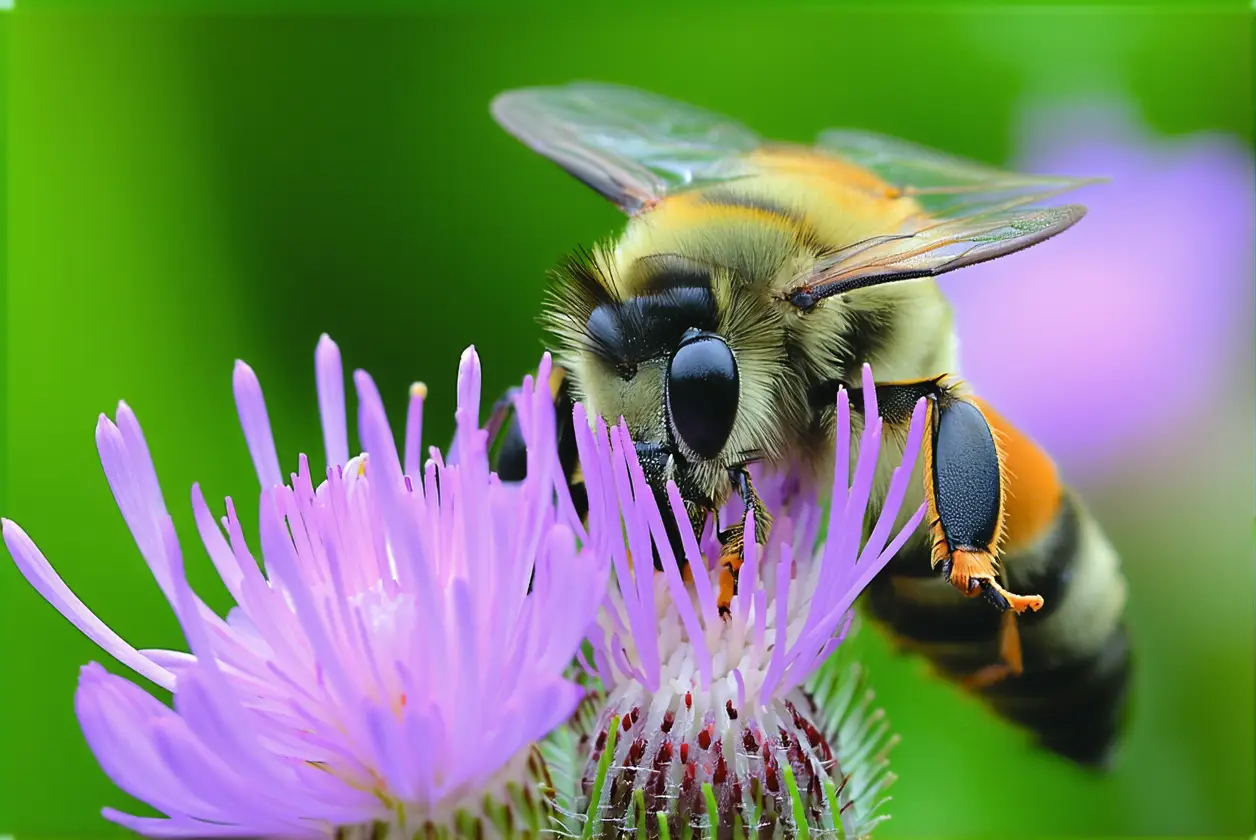

- Amélioration de la pollinisation

- Enrichissement mutuel du sol

- Réduction des maladies cryptogamiques

La plantation mixte permet également de créer des microclimats favorables. Par exemple, les plantes hautes comme les tournesols ou les tomates peuvent offrir de l’ombre aux cultures qui préfèrent la mi-ombre comme la laitue ou les épinards. Cette stratification verticale reproduit les étages naturels d’un écosystème forestier.

Les associations bien pensées permettent aussi d’optimiser l’utilisation des nutriments du sol.

Certaines plantes, comme les légumineuses (pois, haricots, fèves), fixent l’azote atmosphérique grâce à leurs nodosités racinaires, enrichissant naturellement le sol pour les cultures voisines ou futures.

Les associations bénéfiques classiques

Le compagnonnage entre légumes, aromatiques et fleurs suit des règles éprouvées par des générations de jardiniers. Certaines associations sont devenues des classiques du jardinage écologique en France.

L’association carotte-oignon est emblématique : l’odeur de l’oignon repousse la mouche de la carotte, tandis que celle de la carotte éloigne la mouche de l’oignon. Ce type de symbiose protectrice illustre parfaitement l’intelligence des associations végétales.

Associations avec les plantes aromatiques

- Basilic et tomate : le basilic repousse les aleurodes et améliore la saveur des tomates

- Thym et chou : le thym éloigne la piéride du chou grâce à ses composés aromatiques

- Sarriette et haricot : la sarriette protège contre les pucerons et renforce la croissance des haricots

- Ciboulette et rosier : la ciboulette prévient l’oïdium et la maladie des taches noires

Les plantes aromatiques, riches en huiles essentielles, jouent un rôle crucial dans la plantation mixte. Leurs substances volatiles créent une barrière olfactive qui perturbe les insectes ravageurs.

Le romarin, la lavande, la sauge et le thym sont particulièrement efficaces pour cette fonction protectrice.

En Provence, la tradition de border les potagers de lavande et de romarin ne relève pas seulement de l’esthétique mais aussi d’une sagesse agronomique transmise de génération en génération.

Ces haies aromatiques constituent un premier rempart contre de nombreux ravageurs.

Le rôle essentiel des fleurs

- Œillets d’Inde : leurs racines sécrètent des substances nématicides qui protègent les cultures sensibles comme les tomates

- Capucines : plantes-pièges qui attirent les pucerons, détournant ces derniers des cultures principales

- Soucis (Calendula) : repoussent les nématodes et attirent les pollinisateurs

- Bourrache : attire les abeilles et autres pollinisateurs, favorisant la fructification des légumes

Les fleurs ne sont pas de simples éléments décoratifs dans le potager mixte. Elles jouent un rôle fondamental dans l’équilibre de l’écosystème jardinier.

En attirant les insectes auxiliaires comme les syrphes, les chrysopes ou les coccinelles, elles contribuent à la régulation naturelle des populations de ravageurs.

La phacélie, par exemple, est une plante mellifère exceptionnelle qui attire une multitude d’insectes pollinisateurs et prédateurs de ravageurs.

Son système racinaire améliore également la structure du sol, ce qui en fait une excellente plante compagne dans un potager diversifié.

Conception d’un potager en plantation mixte

La conception d’un potager mixte réussi nécessite une planification réfléchie. Il convient de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque plante en termes d’exposition, d’arrosage et de nutriments, ainsi que les interactions potentielles entre les espèces.

Le potager en carrés, popularisé en France par Claude Bureaux, se prête particulièrement bien à la plantation mixte.

Cette méthode consiste à diviser l’espace en carrés de 30 à 40 cm de côté, chacun accueillant une association spécifique de plantes.

Stratégies d’aménagement

- Alternance de rangs : alterner les rangs de légumes avec des rangs de fleurs ou d’aromatiques

- Bordures protectrices : entourer les planches de culture de plantes répulsives

- Cultures intercalaires : semer des radis entre les rangs de carottes à croissance plus lente

- Stratification verticale : associer plantes basses, moyennes et hautes pour optimiser l’espace

La rotation des cultures reste essentielle même en plantation mixte. Elle permet d’éviter l’épuisement du sol et la prolifération des pathogènes spécifiques. Un plan de rotation sur 3 à 5 ans doit être établi, en tenant compte des familles botaniques.

Dans la tradition maraîchère française, notamment celle de la ceinture maraîchère parisienne du XIXe siècle, les cultures associées étaient déjà pratiquées intensivement.

Les maraîchers parisiens cultivaient jusqu’à six récoltes différentes sur une même parcelle au cours d’une année, grâce à un système d’associations et de successions minutieusement orchestré.

Exemples concrets de planches de culture mixte

La planche « méditerranéenne »

Cette association s’inspire des jardins provençaux traditionnels. Elle combine tomates, basilic, œillets d’Inde et poivrons.

Les œillets d’Inde protègent les tomates des nématodes, tandis que le basilic améliore leur saveur et repousse certains insectes. Cette planche bénéficie d’une exposition ensoleillée et d’un arrosage modéré.

Dans le Sud de la France, cette association est souvent complétée par du thym et du romarin en bordure, créant ainsi un écosystème complet qui rappelle les paysages de garrigue tout en étant productif et résilient.

La planche « potager-bouquet »

- Centre : carotte et oignon en alternance

- Bordure intérieure : persil et ciboulette

- Bordure extérieure : cosmos, bleuets et soucis

Cette planche associe l’utile à l’agréable, offrant à la fois des légumes pour la cuisine et des fleurs pour les bouquets.

Les fleurs attirent les pollinisateurs et les auxiliaires, tandis que les aromatiques renforcent la protection contre les ravageurs spécifiques des carottes et des oignons.

Dans la tradition des jardins ouvriers français, ces associations permettaient aux familles de disposer à la fois de légumes nutritifs et de fleurs pour égayer le foyer, optimisant ainsi chaque mètre carré de terrain disponible.

Pratiques d’entretien adaptées

La plantation mixte modifie certaines pratiques d’entretien du jardin. Le désherbage devient plus sélectif et souvent moins nécessaire, car le sol est davantage couvert.

L’arrosage doit être adapté aux besoins parfois divergents des plantes associées, privilégiant si possible un arrosage au pied plutôt que par aspersion.

La fertilisation privilégie les amendements organiques comme le compost, qui nourrit l’écosystème du sol dans son ensemble.

Les traitements phytosanitaires, même naturels, sont utilisés avec parcimonie pour préserver l’équilibre établi entre les plantes et les insectes auxiliaires.

Calendrier des travaux

En France, le rythme des saisons dicte le calendrier du jardinier. Au printemps, après les dernières gelées, c’est le moment d’installer les associations estivales comme tomates-basilic-œillets d’Inde.

L’été est consacré à l’entretien et aux récoltes échelonnées. À l’automne, on prépare les associations hivernales comme poireau-mâche-calendula.

La tradition jardinière française, influencée par le calendrier lunaire, intègre souvent ces considérations dans la plantation mixte.

Certains jardiniers expérimentés sèment les fleurs annuelles comme les soucis en lune montante et les légumes-racines en lune descendante, perpétuant ainsi des pratiques ancestrales.

Pour un jardin vivant et productif

La plantation mixte représente bien plus qu’une simple technique de jardinage : c’est une philosophie qui considère le jardin comme un écosystème vivant où chaque élément joue un rôle.

En associant judicieusement légumes, aromatiques et fleurs, le jardinier crée un espace résilient, productif et esthétique qui s’inscrit dans une démarche écologique globale.

Les jardins en plantation mixte nécessitent moins d’interventions et offrent une plus grande résistance aux aléas climatiques et aux attaques de ravageurs. Ils constituent également des îlots de biodiversité précieux dans nos environnements de plus en plus urbanisés.

En redécouvrant ces pratiques traditionnelles enrichies par les connaissances modernes, les jardiniers français participent à la préservation d’un patrimoine vivant et à la construction d’une agriculture plus durable.